カホンキットを組み立てる喜びはひとしおですが、そのカホンはまだ本当の完成ではありません。

カホンキット想は、あなたの個性や演奏スタイルに合わせて、さらに深く、そして楽しくカスタムすることで、世界に一つだけの「究極の一台」へと進化させることができます。

この記事では、音質改善から演奏性の向上、そして見た目の個性化まで、自作のカホンを最大限に楽しむためのカスタムアイデアを10項目にわたってご紹介します。

各アイデアには、詳しい解説、具体的な手順、必要な道具、そしてカスタムによって得られる効果までを網羅しました。さあ、あなたのカホンを、新たなレベルへと引き上げましょう!

目次

カンナ掛けをして角を取ってみよう!

必要な工具・部材 カンナ・紙やすり

「完成したカホンの角が内股に当たって痛い!」そんな時はカンナをかけてやすりで角を取っていきましょう。

カホンキットには240番と400番の紙やすりもお付けしていますが、カンナがあればもっと簡単に早く楽に角を取ることが出来ます。

打面上部のカドも丸くできれば、叩いたときに角が手に当たって痛い!なんて心配もなくなります。好みに合わせて好きなだけ丸みをつけてみましょう。

カンナはホームセンターに売っている小さい物で十分です。

私のオススメは以下のカンナです。小ぶりでありながら非常に切れ味も良く使い勝手が良いです。

カホンの塗装をしてみましょう!

必要な工具・部材 お好みの塗料 液体タイプの場合はハケ等

カホンの塗装をすると、耐久度が増します。

オイル、蜜蝋、ワックス系の浸透系の塗料は今までの音をあまり変えない塗装、ウレタン、シリコン、アクリル系の塗料は塗料の硬さによって音がパリッと引き締まります。

塗料による堅さの実験はコチラ

私のオススメはウレタン塗料です

是非、塗装してみてください!!

スプレータイプの私のオススメ塗料です。

液体タイプの私のオススメ塗料です。

スナッピータイプの場合 スナッピーを交換してみましょう。

必要な工具・部材 スナッピー プラスドライバー ニッパー

スナッピータイプの場合は、ネジを外すだけでスナッピー自体を交換することができます。

ドラムのスネアと同じように、スナッピーが変わるとバズ音のキレが変わります。カホンキットにお付けしているのはドラムセットに最初から付いているタイプのスナッピーです。

スナッピー自体にもさまざまな特徴があるので、予算に合わせて色々試して自分好みの音色を探してみましょう。

また、当て方を変えると音色も変わりますので色々調整してみるのも面白いでしょう。

(買ったばかりのスナッピーをニッパーで半分にカットするのは抵抗があるかと思いますが・・・)

以下は、私が試したことのある4000~5000円程するスナッピーです。かなり迫力がありキレのあるバズ音になりました!

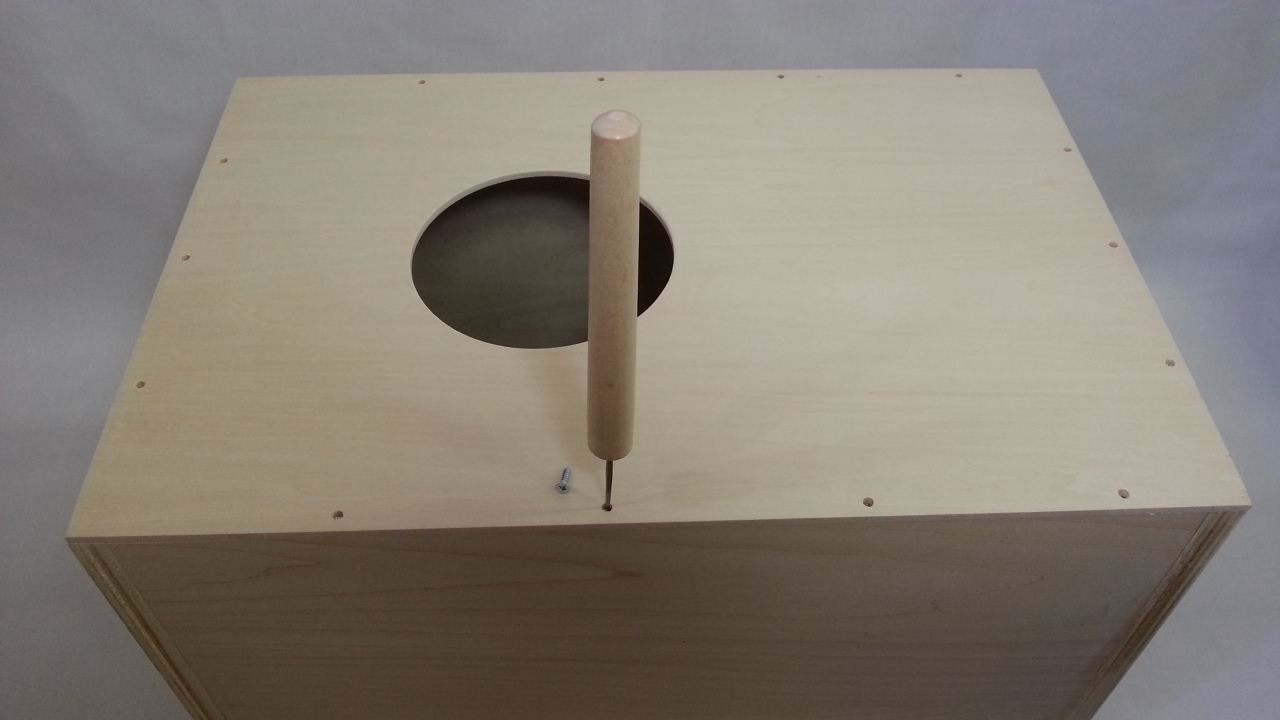

ワイヤータイプの場合 ワイヤーを変えてみましょう

必要な工具・部材 ギター弦 オーバルスリーブ かしめ機

ワイヤータイプは、ターンバックルを緩めるだけでワイヤーの脱着が可能です。付属しているワイヤーは太さ0.8㎜、ギターの弦で言えば4弦あたりの太さになります。

これを1弦、2弦当たりの細い弦に変えてみるとさらに細やかなバズ音が出ます。

ギター弦の長さを調整するためにかしめ機などが必要になりますが、是非コチラの記事を参考にワイヤーを交換してみてください!

https://shinkibaaihara.com/blog/blog/archives/2889

おすすめのかしめ機はコチラです!

音に個性を与える!こんなアイテムもあります

鈴

必要な工具・部材 鈴

鈴は、設置位置によってシャランシャランという音を足すことが出来ます!

和風の鈴、洋風の鈴、鈴の大きさでも印象が違ってきます。

100円ショップにも売っていますので音のアクセントにどうぞ。

スナッピータイプの場合は響き弦機構のゴム部分の根元に、ワイヤータイプの場合はワイヤーに直接つけたりするのが一般的です。

タオル

必要な工具・部材 タオル

タオルをカホン内に入れることでカホン内部の残響を調整し、音が濁るのを防ぎます。特にスネアの響きが強すぎたり、低音がこもりすぎたりする場合に有効です。

バスドラムの中に入っている毛布のような役割をします。

また、フェルト、ウレタンフォーム、吸音スポンジ、羊毛フェルトなどを内側に貼ったり中にいれたりするのもオススメです。

この場合はいきなり全面に貼るのではなく、部分的に貼って音の変化を確認しながら調整することが重要です。多すぎると音が響かな過ぎて気持ち悪くなっていきます。

両打面タイプの方へ 内部の音作りが決まった打面をボンドでとめてみよう。

必要な工具・部材 木工用ボンド

カホンの打面は、木ねじでとめるだけよりも、木工用ボンドでとめた方が響きが良いです。

両打面タイプの場合、両面に響き弦の工作が必要な特性上、すべて木ねじで止める仕様になっていますが、自分なりに内部の音が確定したら打面を木工用ボンドで止めてしまうと音のクオリティがアップします。

特に、低音がより響くようになりますので、打面の交換はできなくなりますが是非チャレンジしていただきたいです。

いきなり両側を貼ってしまうと内部のメンテナンスが出来なくなってしまうので、試しにスナッピー側の片側だけでもためしにボンドで貼ってみてほしいです。

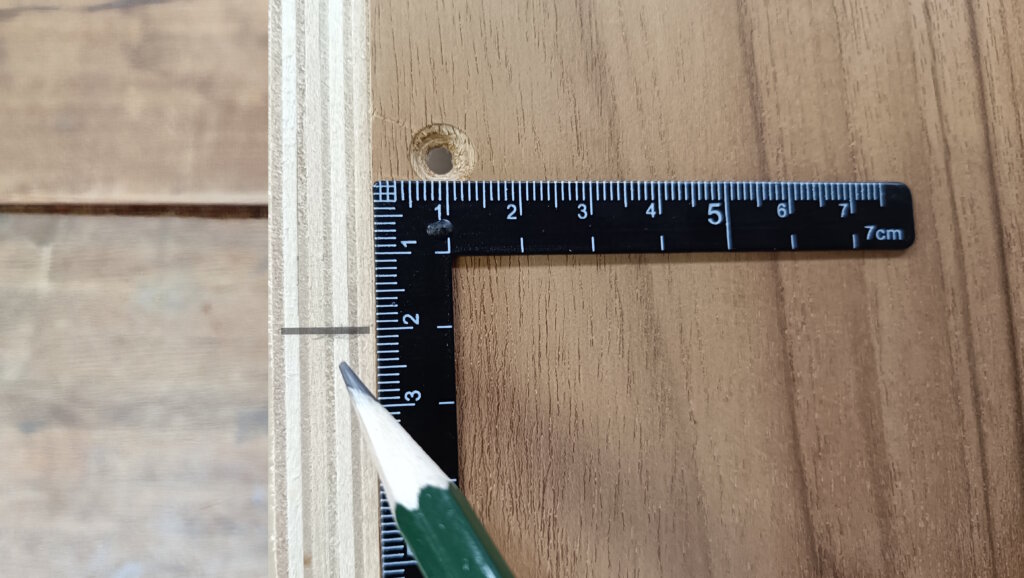

ボンドの取り付け位置は、打面の皿取りしてある11個の穴の一番下の穴から2㎝下あたりがよいでしょう。それより上にすると打面浮かしに支障がでます。

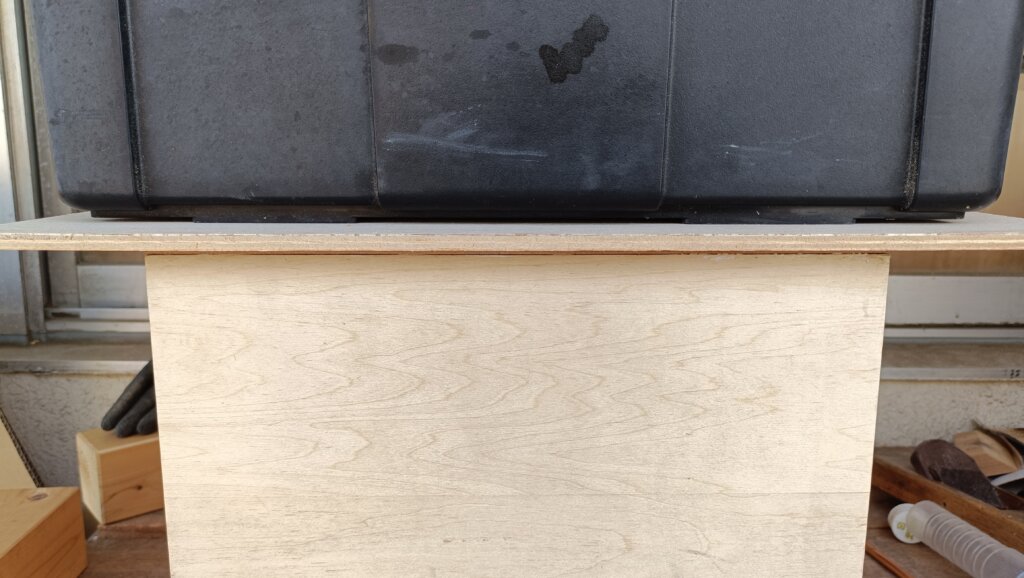

マーキングしたところから下回りにぐるっとボンドを塗って、上から重しをして固定します。

ボンドは写真のようにはみ出るぐらい多く塗るのがポイントです。

重しをして20分以上(できれば1時間以上)固定してから上部の11個の木ねじをとめます。下部のねじ穴が気になるようであれば止めなおしてもOKです!

固定中は重しをすること、はみ出たボンドをウェットティッシュなどでふき取っておくと良いでしょう。

本来は、打面の木ねじを外すだけて気軽に打面の交換ができるよう、木ねじで止める仕様だったのですが、今まで打面交換の需要がほとんどないことが分かりました。

それであれば音が良く固定した方がいいと判断しました。

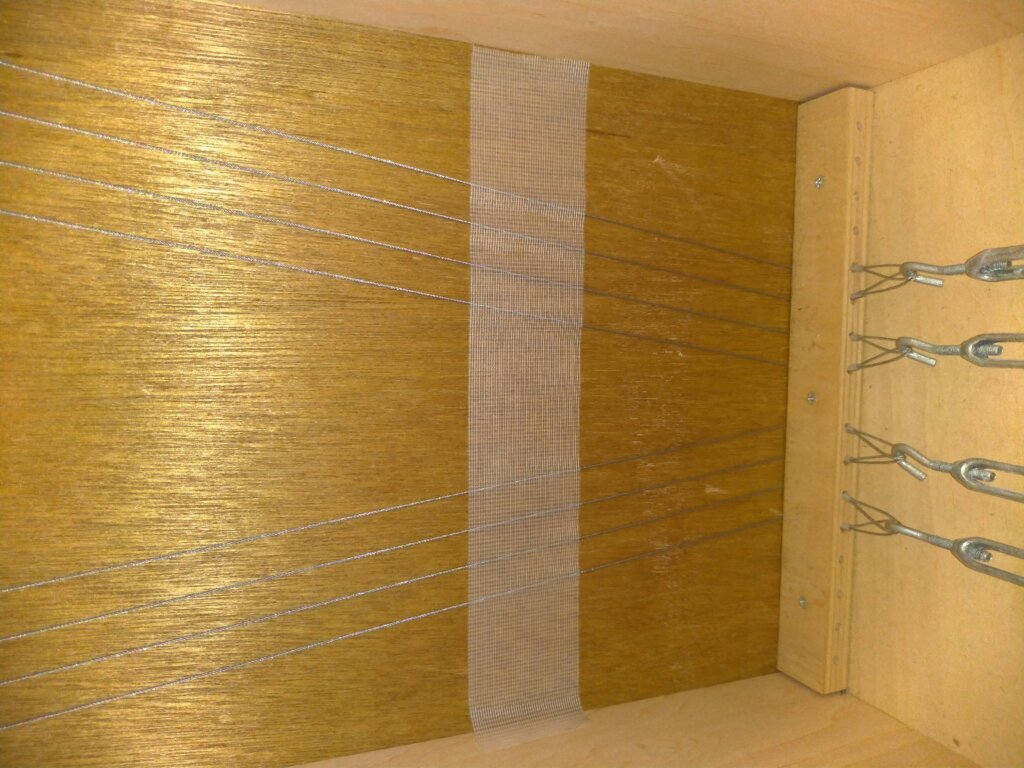

ワイヤータイプ 響き弦の裏をテープなどでとめてみましょう

必要な工具・部材 養生テープ、マジックテープなど

ワイヤーの響き具合を養生テープなどをワイヤーを打面裏に直接貼ることで調整できます。

妙な気持ち悪い金属音が出てしまいいている場合でも、テープで貼ることで「パシッ」という心地よいバズ音を出すことが出来ます。

また、逆にマジックテープでワイヤーを挟むことでバズ音に好みのミュートをすることができます。

コメントを残す